Basisinformationen und Nutzungshinweise zur BAUGERÄTELISTE 2015 (BGL 2015) / EUROLISTE

Inhaltsverzeichnis

- 1. Generelle Anmerkungen

- 2. Gliederung und Nummerierung

- 3. Technische Daten und Erläuterungen

- 4. Zeitbegriffe für Geräteeinsatz und Gerätebewertung

- 5. Mittlerer Neuwert und Erzeugerpreisindex

- 6. Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung

- 7. Reparatur und Reparaturkosten

- 8. Vorhaltekosten der Geräte

- 9. Gesamtgerätekosten, Gerätevermietung

- 10. Zeitwert von Baugeräten

- 11. Einstufung, Interpolation und Bewertungen

- 12. BAUGERÄTELISTE und EDV

1. Generelle Anmerkungen zur ÖBGL

1.1 Inhalt und Anwendung

In der Österreichischen Baugeräteliste (ÖBGL) sind die für die Bauausführung und Baustelleneinrichtung erforderlichen und gängigen Baumaschinenarten und Baugeräte (im Folgenden kurz „Geräte“ bezeichnet) aufgeführt.

Nicht enthalten sind Baustellenausstattungen sowie Werkzeuge. Diese sind großteils in der Baustellenausstattungs-, Material- und Werkzeugliste (VIB-Liste) enthalten.

In der ÖBGL sind keine Fabrikate oder Typenbezeichnungen aufgelistet. Die einzelnen Positionen enthalten technische und wirtschaftliche Durchschnittswerte, ergänzt durch Erläuterungen zur Konstruktion, Ausstattung und für den Einsatz im Betrieb.

Die ÖBGL findet insbesondere in folgenden Bereichen Verwendung:

- Grundlage für die innerbetriebliche und zwischenbetriebliche Verrechnung von Gerätekosten, z. B. zwischen Geräteverwaltung und Baustelle oder zwischen Arbeitsgemeinschaften und ihren Partnerfirmen;

- Grundlage für die Gerätedisposition;

- Hilfsmittel für die Beurteilung von Geräte- und Maschinen- kosten, insbesondere bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen;

- Hilfsmittel für die Betriebsplanung und die Arbeitsvorberei-tung hinsichtlich Wahl und Beurteilung von Geräteeinsätzen;

- Hilfsmittel für Investitionsplanung, Bilanzierung und steu-erliche Bewertung;

- Hilfsmittel für die Bewertung bei Versicherungsfällen, Sachverständigengutachten und gerichtlichen Entscheidungen.

1.2 Ergänzende Anmerkungen zur vorliegenden Fassung und zur EUROLISTE

Die vorliegende ÖBGL 2015 wurde unter Beibehaltung der europäisch harmonisierten Struktur (EUROLISTE) inhaltlich überarbeitet. Dabei wurden der technische Fortschritt, neue/aktualisierte Regelwerke und wirtschaftliche Verände-rungen im europäischen Bedarfsumfeld berücksichtigt. Wo es sinnvoll und notwendig erschien, wurden neue Gerätearten und Inhalte ergänzt und Änderungen vorgenommen.

Die Kerndaten der ÖBGL 2015 entsprechen – ebenso wie die deutsche BGL 2015 – vollinhaltlich den Stammdaten der EUROLISTE, aus denen, unter Berücksichtigung nationaler Eigenheiten, weitere länderspezifische Versionen generiert werden können. Die Weiterentwicklung einer integrierten europäischen Gesamtlösung wird den Datenaustausch erheblich erleichtern und somit projektbezogene Abläufe zwischen den Baupartnern weiter verzahnen. Gerade im Kontakt mit ausländischen Baupartnern und in länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaften (Argen) lässt dies eine effizientere und damit wirtschaftlichere Zusammenarbeit im betrieblichen Gerätewesen erwarten.

Die ÖBGL 2015 ist weiterhin im üblichen Printformat (Buch) sowie online über Netzwerklizenzen und als CSV-Datei erhältlich. Über das Internetportal www.bgl-online.info werden zusätzliche Nutzungsangebote (z. B. Suchfunktionen, Berechnungstools) generiert.

In der online-Version erfolgt laufend eine Aktualisierung des Datenbestandes durch die Aufnahme neuer Geräte und Ausrüstungen. Die in der Buchversion der ÖBGL aufgelisteten Daten stellen den Datenstand im Bearbeitungszeitraum 2015 dar. Der jeweilige Datenletztstand ist in der Online-Baugeräteliste verfügbar.

Um den Nutzern ein möglichst aktuelles Arbeitsmittel in die Hand zu geben, beziehen sich die im Buch aufgeführten mittleren Neuwerte auf die Preisbasis 2014. Der rechnerische Bezug zu dem zum Zeitpunkt des Erscheinens der ÖBGL 2015 gültigen statistischen Basisjahrs, wird über den Erzeugerpreisindex für Maschinen in der Bauwirtschaft hergestellt (siehe Abschnitt 5.2).

Mit den jeweiligen 2015-er Ausgaben werden die Daten der BAUGERÄTELISTE BGL und der Österreichischen Baugeräteliste ÖBGL nahezu gleichgestellt. Geringe inhaltliche Unterschiede gibt es lediglich aufgrund einiger nationaler Spezifika (z. B. Gesetze, Normen).

2. Gliederung und Nummerierung

2.1 Geräteschlüssel

Die ÖBGL 2015 ist in 24 Gerätehauptgruppen unter einstelliger Verwendung der Buchstaben des Alphabets gegliedert.

Weitere Unterteilungen sind Gerätegruppen, Geräteuntergruppen und die Geräteart. Diese werden jeweils durch eine zusätzliche Ziffer gekennzeichnet.

Gleiche Gerätearten sind an gleichartiger Konstruktion und Einsatzmöglichkeit zu erkennen. Kommt ein Gerät in mehreren Gruppen vor, so wird mit Querverweisen gearbeitet.

Um innerhalb einer Geräteart eine Gerätegröße zu beschreiben und damit eindeutig einzustufen, werden die Daten einer (in Ausnahmefällen zweier) technischen Kenngröße genutzt und in weiteren 4 Stellen ausgewiesen (siehe Abschnitt 3.2).

Beispiel:

| C | GERÄTEHAUPTGRUPPE | Hebezeuge |

| C.0 | GERÄTEGRUPPE | Turmdrehkrane |

| C.0.1 | GERÄTEUNTERGRUPPE | Turmdrehkrane, obendrehend, stationär oder fahrbar |

| C.0.10 | GERÄTEART (EDV-Kurztext) |

Turmdrehkran mit Laufkatzausleger (TURMKRAN LAUFKATZ) |

| C.0.10.0050 | GERÄTEGRÖSSE | Turmdrehkran mit Laufkatzausleger und 50 tm Nennlastmoment |

Lassen sich keine technischen Kenngrößen für eine Einordnung angeben, wird die fortlaufende Nummerierung beginnend mit „0001“ für die jeweilige Gerätegröße verwendet.

Für Gerätearten, die gemäß ÖBGL 2015 nach Neuwert einzustufen sind (siehe Abschnitt 5 und Abschnitt 11), ist die die „fiktive“ Gerätegröße „0000“ reserviert, z.B. A.7.10.0000. Darin werden weitergehende Kenndaten (Nutzungsjahre, Vorhaltemonate, monatliche Abschreibung und Verzinsung und monatliche Reparaturkosten) der Geräteart für eine individuelle Einstufung in der Datenbank hinterlegt.

Wie in der EUROLISTE ist auch in der ÖBGL 2015 die Verwendung der Buchstaben I und O nicht vorgesehen (Verwechslungsgefahr). Die Gerätehauptgruppen N, V und Z sind zur Zeit nicht belegt.

2.2 Zusatzausrüstungen

Zusatzausrüstungen zur Standardausrüstung sind fest in ein Gerät eingebaute und in der Regel nicht auswechselbare Einrichtungen. Sie werden im Anschluss an die einschlägige Tabelle aufgeführt und im Geräteschlüssel mit zwei Buchstaben gekennzeichnet (z. B. ZUSATZAUSRÜSTUNG C.0.10.0080-AA bis -AU).

Alternativausstattungen (z. B. Elektromotor statt Dieselmotor) werden wie Zusatzausrüstungen behandelt.

Zusatzausrüstungen ergeben in der Regel Werterhöhungen oder Wertminderungen gegenüber der Standardausrüstung.

Beispiel:

Gerät mit Zusatzausrüstung (von der Standardausrüstung abweichend):

| C.0.10.0080-AA | Turmdrehkran mit Laufkatzausleger, 80 tm Nennlastmoment und Verstell- und Hubwerk mit 1,15 - 1,4-facher Motorleistung |

2.3 Zusatzgeräte

Zusatzgeräte, z. B. Anbaugeräte oder Auslegerzwischenstücke, die mit dem Grundgerät nicht dauernd fest verbunden sind, werden als selbständige Geräte behandelt und sind durch zwei Ziffern gekennzeichnet (z. B. ZUSATZGERÄT C.0.10.0080-00). In Verbindung mit der jeweiligen Gerätegröße und Kenngröße ist damit ein selbständiges Zusatzgerät eindeutig definiert und zu identifizieren.

Beispiel:

Zusatzgerät für ein Grundgerät (Gerätegröße einer Geräteart):

| C.0.10.****-01 | Funkfernsteuerung |

Mit insgesamt zehn Stellen sind somit sämtliche Baugeräte, Zusatzausrüstungen und Zusatzgeräte der ÖBGL 2015 einschließlich der zugehörigen technischen Angaben, mittleren Neuwerte, Abschreibungsdauern (Nutzungsjahre) und Vorhaltekosten eindeutig beschrieben.

3. Technische Daten und Erläuterungen

3.1 Allgemeines

Die Erläuterungen zu den Gerätearten enthalten – soweit erforderlich – technische Sachverhalte und geben Hinweise auf Einsatzmöglichkeiten. Definiert wird die Standardausrüstung der Gerätearten, die den tabellarischen Werten jeder Gerätegröße zugrunde liegt.

Für jede durch die ersten vier Stellen beschriebenen Geräteart sind die charakteristischen technischen Angaben, die zur Beurteilung dieser Geräteart notwendig sind, in der so genannten Kopfleiste über den Tabellen aufgeführt.

Von besonderer Bedeutung ist die jeweilige Kenngröße (siehe Abschnitt 3.2). Die technischen Daten eines durch acht Stellen beschriebenen Gerätes innerhalb einer Geräteart kennzeichnen dieses Gerät nach Größe, Leistungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeit.

3.2 Kenngröße

Die technische Angabe, die für die Kennzeichnung einer Geräteart nach der Größe und damit nach dem Wert bestimmend ist, gilt als einstufungsrelevante Kenngröße. Diese ist stets in der ersten Spalte der technischen Tabellenwerte angeführt und in der Kopfleiste durch Fettdruck hervorgehoben.

Alle Kenngrößen sind mit der in der Praxis üblichen technischen Maßeinheit aufgeführt und somit in einer ansteigenden Reihe in der Datentabelle angeordnet. Da für die Berücksichtigung der Kenngröße im Geräteschlüssel maximal vier Stellen pro Gerätegröße zur Verfügung stehen, ist es manchmal unerlässlich, hierfür das Zehnfache, Hundertfache bzw. 1/10 oder 1/100 der üblichen Maßeinheit zu verwenden.

Beispiel:

D.8.30 Tandem-Vibrationswalze

D.8.30.0100 = max. Betriebsgewicht 1.000 kg

D.8.30.1200 = max. Betriebsgewicht 12.000 kg

Bei einigen wenigen Gerätearten sind für eine zweckmäßige Einstufung zwei Kenngrößen erforderlich, was im Text bzw. durch Fettdruck entsprechend kenntlich gemacht wird. Bei zwei einstufungsrelevanten Kenngrößen belegt die erste Kenngröße die erste(n) Ziffer(n), die zweite Kenngröße die letzte(n) Ziffer(n).

Beispiel:

| A.5.11 | Förderband, umsetzbar Kenngröße: Gurtbreite (mm) und Achsabstand (m) |

| A.5.11.0504 | Förderband umsetzbar mit 500 mm Gurtbreite und 4 m Achsabstand |

| A.5.11.0506 | Förderband umsetzbar mit 500 mm Gurtbreite und 6 m Achsabstand |

In weiteren Ausnahmefällen, bei denen technische Kenngrößen keine sinnvolle Kategorisierung gewährleisten, wird statt der technischen Kenngröße eine fortlaufende Nummerierung geführt.

In allen Ausnahmefällen ist keine EDV-unterstützte Einstufung möglich, da eine Interpolation zu unrichtigen Ergebnissen führen würde.

3.3 Gewichte

Die angeführten Gewichte sind Mittelwerte und dienen der theoretischen Ermittlung von Transport- und Verladekosten. Diese beziehen sich grundsätzlich auf Konstruktionsgewichte (ohne Betriebsmittel und ohne Fahrer).

3.4 Motorleistung und Betriebsstoffverbrauch

Die Kenngröße für Antriebsmotoren ist die Motorleistung in Kilowatt [kW].

3.4.1 Verbrennungsmotoren

Für Baumaschinen ist die Motorleistung gemäß ISO 3046-1 und ISO 9249 als „Blockierte ISO-Nutzleistung (IFN)“ definiert. Für Kraftfahrzeuge gilt die Motorleistung nach ISO 1585 sowie die EG-Richtlinie 97/21/EG.

Der spezifische Kraftstoffverbrauch für Dieselmotoren ändert sich mit Last, Drehzahl, sowie Betriebs- und Verschleißzustand. Der Betriebsstoffverbrauch wird entweder in Kilogramm pro Betriebsstunde (kg/h) oder in Liter pro Betriebsstunde (l/h) für einen defi nierten Betriebszustand angegeben. Der Umrechnungsfaktor von Liter auf Kilogramm beträgt für Dieselkraftstoff bei mittlerer Temperatur 0,84, d.h. 1 Liter entspricht 0,84 kg (ÖNORM EN 590: 0,82 bis 0,845 kg/l).

Für Baumaschinen kann allgemein – unter Berücksichtigung der betriebsbedingten Unterbrechungen – ein Kraftstoffverbrauch von 100 bis 170 [g/kWh] angenommen werden. Die Kosten für den Schmierstoffverbrauch betragen in der Regel 10 bis 12 % der Kraftstoffkosten.

3.4.2 Elektromotoren

Bei Elektromotoren ist die Motorleistung [kW] gemäß Typenschild des Herstellers als Kenngröße maßgeblich.

3.5 Maßeinheiten

Die Maßeinheiten für die Kenngrößen und die technischen Daten basieren auf dem internationalen SI-System nach ISO bzw. IEC 80000 in Übereinstimmung mit der ÖNORM A 6440 (Masse und Gewicht). Lediglich in ganz wenigen Ausnahmefällen wird hiervon zugunsten des besseren praktischen Verständnisses abgewichen.

3.6 Löffel- und Muldeninhalte

Für die Gefäßinhalte der Geräte gelten die entsprechenden ISO-Normen.

3.7 Rundungsregeln für finanzbezogene Daten

Für die gesamte ÖBGL 2015 werden die fi nanzbezogenen Daten (Euro-Beträge) wie folgt mathematisch gerundet:

| bis | < | 0,50 € | auf | 0,01 € | |||

| von | ≥ | 0,50 € | bis | < | 1,00 € | auf | 0,05 € |

| von | ≥ | 1,00€ | bis | < | 10,00 € | auf | 0,10 € |

| von | ≥ | 10,00€ | bis | < | 100,00 € | auf | 0,50 € |

| von | ≥ | 100,00€ | bis | < | 500,00 € | auf | 1,00 € |

| von | ≥ | 500,00€ | bis | < | 1.000,00 € | auf | 5,00 € |

| von | ≥ | 1.000,00€ | bis | < | 5.000,00 € | auf | 10,00 € |

| von | ≥ | 5.000,00€ | bis | < | 10.000,00 € | auf | 50,00 € |

| von | ≥ | 10.000,00€ | bis | < | 100.000,00 € | auf | 100,00 € |

| von | ≥ | 100.000,00€ | bis | < | 1.000.000,00 € | auf | 500,00 € |

| von | ≥ | 1.000.000,00€ | auf | 1000,00 € |

Bei Interpolationen und Berechnungen nach der Neuwertmethode werden die Beträge nicht gerundet.

4. Zeitbegriffe für Geräteeinsatz und Gerätebewertung

4.1 Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer ist die durchschnittliche Zeitspanne, in der ein Gerät erfahrungsgemäß bei einschichtigem Betrieb und mittlerer Auslastung wirtschaftlich und mit technischem Erfolg eingesetzt werden kann.

Die Nutzungsdauer wird u. a. beeinflusst durch:

- technische Überalterung

- Verschleiß

- Wartung und Pflege

- Reparaturen

- Witterungseinflüsse

- gesetzliche Vorschriften (z. B. sicherheits- und umweltspezifisch)

- Einsatzbedingungen

In der ÖBGL wird die Nutzungsdauer in Form von Nutzungsjahren zum Ausdruck gebracht. Die Nutzungsjahre sind Grundlage für die steuerliche AfA sowie einer der bestimmenden Faktoren für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung (siehe Abschnitt 6).

4.1.1 Durchschnittliche Einsatzdauer (Vorhaltemonate)

Baugeräte können erfahrungsgemäß nicht während der gesamten Nutzungsdauer unterbrechungsfrei eingesetzt werden. Für die Berechnung der tatsächlichen durchschnittlichen Einsatzdauer müssen daher die Zeiten, in denen das Gerät aus betrieblichen und sonstigen Gründen nicht genutzt wird, von der Nutzungsdauer in Abzug gebracht werden. Diese Einsatzdauer wird in Form von Vorhaltemonaten ausgewiesen.

Diese Vorhaltemonate sind aufgrund langjähriger Erfahrungen in der Baupraxis ermittelte Erfahrungswerte für tatsächlich erzielte wirtschaftliche Gesamteinsatzdauern.

Die Vorhaltemonate gelten unter der Voraussetzung einer mittelschweren Belastung, bei durchschnittlicher einschichtiger Arbeitszeit und einer sach- und fachgemäßen Wartung und Pflege sowie rechtzeitiger Ausführung von erforderlichen Reparaturen.

Die Vorhaltemonate sind Grundlage für die kalkulatorische Abschreibung sowie einer der bestimmenden Faktoren für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung (siehe Abschnitt 6).4.2 Lebensdauer

Unter Lebensdauer versteht man die Zeitspanne zwischen der Herstellung (Baujahr) bzw. erster Inbetriebnahme und der Ausmusterung (Verschrottung). Sie muss nicht identisch mit der Nutzungsdauer sein.

4.3 Vorhaltezeit (Tatsächliche Beistellungszeit)

Als Vorhaltezeit ist die Zeitspanne definiert, in der ein Gerät einer Baustelle zur Verfügung steht und daher anderweitig nicht darüber verfügt werden kann.

| Beginn: | Datum des Absendetages zum Einsatzort. |

| Ende: | Tag des Eintreffens am vereinbarten Ort für die Rücksendung bzw. bei Bahnfracht auf dem Bestimmungsbahnhof. Bei Rücktransport zum Bauhof/ Lagerplatz umfasst die Vorhaltezeit auch die Zeiten für die Verladung und den Rücktransport. |

Bei Großgeräten, die für den Transport zerlegt werden müssen, gilt diese Regelung sinngemäß bei Anlieferung für die 1. Teilsendung bzw. bei Rücklieferung für die letzte Teilsendung.

Die Vorhaltezeit umfaßt:

- Zeiten für An- und ggf. Rücktransport (siehe oben)

- Zeiten für Auf- und Abbau

- Zeiten für Umrüstung

- Betriebszeiten

- Baubetrieblich bedingte Wartezeiten

- Verteil- und Verlustzeiten

- Zeiten für Umsetzen auf der Baustelle

- Stillliegezeiten gemäß Abschnitt 4.4

- Zeiten für Wartung und Pflege

- Reparaturzeiten, soweit die Baustelle für die Erhaltung der Betriebsbereitschaft des Gerätes zuständig ist (in der Regel Reparaturen während des Baustelleneinsatzes)

- Reparaturzeiten infolge von Gewaltschäden

4.4 Stillliegezeit

Unter Stillliegezeit versteht man einen Zeitraum innerhalb einer Vorhaltezeit, in dem das Baugerät aus Gründen, die der Gerätebenützer nicht zu vertreten hat, für mehr als eine Woche ohne Unterbrechung stillgelegt wird, aber dennoch (vereinbarungsgemäß) auf der Baustelle verbleibt. Die Verrechnung der Stillliegezeit ist in Abschnitt 8.4 erläutert.

4.5 Reparaturzeit

Reparaturzeiten dienen der Vorbereitung und Durchführung von Reparaturen am Gerät (auf der Baustelle oder in der Reparaturwerkstätte) zwecks Erhaltung oder Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit. Die Reparaturzeit umfasst auch unvermeidbare Wartezeiten auf notwendige Ersatzteile.

5. Mittlerer Neuwert und Erzeugerpreisindex

5.1 Mittlerer Neuwert und Neuwert

Die in der Buchversion der ÖBGL 2015 angegebenen mittleren Neuwerte sind Mittelwerte der Listenpreise in EURO (€) der gebräuchlichsten Fabrikate mit Preisbasis 2014 einschließlich der Bezugskosten. Zu den Bezugskosten gehören Frachten, Verpackung und Zölle.

Die mittleren Neuwerte gelten für komplett ausgerüstete, betriebsbereite Geräte ohne Ersatzteile und ohne Kraftstofffüllung.

Die mittleren Neuwerte beinhalten die jeweils gültigen technischen Anforderungen zum Tag der Anschaffung. Bei technische Ausstattungen welche dazu dienen, die aktuellen Anforderungen zu erfüllen, sind entsprechende Anpassungen der mittleren Neuwerte (Aufwertung) vorzunehmen.

Bei mobilen Baugeräten umfasst der mittlere Neuwert auch die zugehörige Standard-Bereifung. Bei einer vom Standard abweichenden Bereifung (z. B. Felsreifen für Radlader), ist eine individuelle Anpassung des mittleren Neuwertes auf Neuwertbasis der Bereifung vorzunehmen (vgl. Abschnitt 11.5).

Wenn für eine Geräteart kein praktikabler mittlerer Neuwert festgelegt werden konnte - z.B. wegen Fehlens ausreichender Preisangaben oder wegen sehr unterschiedlicher technischer Leistungsmerkmale bzw. breiter Streuung der Listenpreise - ist der Neuwert als Bewertungsgrundlage heranzuziehen (siehe Abschnitt 11).

Die mittleren Neuwerte bzw. der Neuwert enthalten keine Mehrwertsteuer. Länderspezifische, steuerliche Abgaben (z.B. Normverbrauchsabgabe [NoVA] bei PKW) sind jedoch im mittleren Neuwert enthalten.

5.2 Erzeugerpreisindex für Maschinen in der Bauwirtschaft

Die mittleren Neuwerte der ÖBGL 2015 sind mit Preisbasis 2014 angegeben. Die Anschaffungskosten der Geräte sind jedoch zeitabhängig. Es ist erforderlich, die durchschnittliche Entwicklung der Anschaffungskosten und damit auch der mittleren Neuwerte zu berücksichtigen.

Für die Umrechnung vom jeweiligen Neuwert auf den Neuwert der Preisbasis 2014 sind die vom Statistischen Bundesamtes Wiesbaden herausgegebenen Jahresmittelwerte des amtlichen „Erzeugerpreisindex für Maschinen in der Bauwirtschaft“ heranzuziehen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1:

Erzeugerpreisindex für Maschinen in der Bauwirtschaft ohne Mehrwertsteuer; Erzeugerpreisindex ix nach Wägungsschema 2014 = 100, bezogen auf Preisbasis ÖBGL 2015

| Bezugsjahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |

| 2014 = 100 | 103,7 | 102,3 | 101,5 | 100,8 | 100,0 | 98,6 | 97,0 | 94,2 | ||

| Bezugsjahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

| 2014 = 100 | 92,8 | 91,9 | 89,1 | 86,8 | 85,6 | 84,5 | 82,5 | 81,5 | 81,7 | 81,0 |

| Bezugsjahr | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |

| 2014 = 100 | 80,2 | 79,9 | 78,9 | 78,8 | 78,9 | 78,1 | 77,0 | 76,6 | 74,4 | 72,0 |

| Bezugsjahr | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |

| 2014 = 100 | 69,6 | 67,2 | 64,9 | 63,8 | 62,4 | 60,9 | 59,2 | 58,0 | 56,3 | 53,7 |

| Bezugsjahr | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |

| 2014 = 100 | 51,9 | 49,7 | 48,6 | 47,4 | 45,5 | 43,7 | 40,7 | 38,0 | 36,5 | 35,2 |

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Durch Multiplikation der mittleren Neuwerte mit dem Erzeugerpreisindex ix, bezogen auf Preisbasis 2014, lassen sich die mittleren Neuwerte im Durchschnitt zutreffend für einen Gerätepark aktualisieren und damit Wiederbeschaffungswerte ermitteln.

Mx = M * ix / 100

Mx mittlerer Neuwert für die Wiederbeschaffung im Jahre x

M mittlerer Neuwert der ÖBGL 2015(mittlerer Neuwert mit Stand 2014)

ix Erzeugerpreisindex für Baumaschinen im Jahr x, bezogen auf 2014 = 100 (siehe Tabelle 1)

Die Geschäftsstelle Bau veröffentlicht unter www.bau.or.at (Zahlen, Daten, Fakten / Indizes) regelmäßig die aktuellen Jahresdurchschnittswerte.

6. Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung

6.1 Kalkulatorische Abschreibung

Unter kalkulatorischer Abschreibung ist die Erfassung der Wertminderung der Geräte und ihre Verrechnung als Kosten zu verstehen. Der in der BAUGERÄTELISTE hierfür verwendete Ausgangswert ist der mittlere Neuwert.

In der Baupraxis erfolgt die kalkulatorische Abschreibung in der Regel linear, d. h. in gleich großen Beträgen je Zeiteinheit. Grund hierfür ist unter anderem die Tatsache, dass bei der Angebotsbearbeitung und bei Einsatzplanungen nicht abzusehen ist, welche konkreten Geräte später tatsächlich zur Verfügung stehen, da in der Regel mehrere gleichartige Geräte unterschiedlichen Alters in einem Gerätepark vorhanden sind. Es können daher nur mittlere, altersunabhängige Abschreibungskosten angesetzt werden.

6.2 Kalkulatorische Verzinsung

Unter kalkulatorischer Verzinsung ist die rechnerische Verzinsung jenes Kapitals zu verstehen, welches in den jeweiligen kalkulatorisch noch nicht abgeschriebenen Restwerten der Geräte gebunden ist. Der BGL wurde ein kalkulatorischer Zinsfuß von 6,5 % p.a. zugrundegelegt.

6.3 Berechnung von Abschreibung und Verzinsung (A+V)

Die in der Baupraxis üblicherweise in Frage kommenden Prozentsätze für die Abschreibung (a) sind in der Tabelle 2 angeführt. Die Werte für die Verzinsung (z) sowie die gängigen A+V-Sätze (k) finden sich in der Tabelle 3.

Bei den einzelnen Gerätearten sind die monatlichen Prozentsätze für Abschreibung und Verzinsung gemeinsam mit den weiteren wirtschaftlichen Eckdaten (Nutzungsjahre, Vorhaltemonate und Reparaturkostensätze) angeführt. Diese Werte gelten auch für die nachfolgend angeführten Gerätearten, sofern bei diesen keine anderslautenden Eckdaten ausgewiesen sind.

6.4 Monatliche Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge

Die in den Tabellen enthaltenen monatlichen Sätze und Beträge für Abschreibung und Verzinsung vom mittleren Neuwert haben folgende Grundlagen:

- Mittlerer Neuwert

- Lineare Abschreibung

- Einfache Zinsrechnung

- Kalkulatorischer Zinssatz von p = 6,5% pro Jahr

- Zeiteinheit = 1 Vorhaltemonat

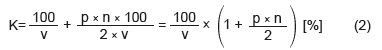

Die monatlichen Sätze für Abschreibung und Verzinsung in Prozent vom mittleren Neuwert ergeben sich aus der Gleichung

| K | Monatlicher Satz für Abschreibung und Verzinsung in Prozent vom mittlerem Neuwert |

| v | Vorhaltemonate |

| n | Nutzungsjahre |

| p | kalkulatorischer Zinssatz von 6,5% = 0,065 |

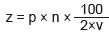

|

Anteil für Abschreibung pro Monat in Prozent vom mittlerem Neuwert (siehe Tabelle 4) |

|

durchschnittlicher Anteil für Verzinsung pro Monat in Prozent vom mittlerem Neuwert (siehe Tabelle 5) |

| p * n * 100 / 2 | Gesamtverzinsungssatz |

| k = a + z [%] | alle in der Baupraxis üblicherweise vorkom- menden Werte k sind in der Tabelle 5 wiedergegeben |

Die in der ÖBGL aufgeführten monatlichen Abschreibungs- und Verzinsungssätzebeträge ergeben sich zu

K = k * M [€/Monat] (3)

| K | Monatlicher Abschreibungs- und Verzinsungssatz [€] |

| M | Mittlerer Neuwert [€] |

Tabelle 2:

Monatliche Abschreibungssätze a in Prozent vom Neuwert in Abhängigkeit von Vorhaltemonaten v

| v [Mon.] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |

| a [%] | 6,67 | 5,00 | 4,00 | 3,33 | 2,86 | 2,50 | 2,22 | 2,00 | 1,82 | 1,67 | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,18 | 1,11 | 1,00 |

0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,67 | 0,63 |

Tabelle 3:

Monatliche Abschreibungs- und Verzinsungssätze k

| Gesamtnutzungs- jahre |

Gesamtver- zinsungssatz |

Monatliche Sätze z und k in Prozent vom Neuwert bei Vorhaltemonaten v von: | |||||||||||||||||||||||

| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k |

| 3 | 9,75 | 0,65 | 7,3 | 0,49 | 5,5 | 0,39 | 4,4 | 0,33 | 3,7 | 0,28 | 3.1 | ||||||||||||||

| 4 | 13 | 0,87 | 7,5 | 0,65 | 5,7 | 0,52 | 4,5 | 0,43 | 3,8 | 0,37 | 3,2 | 0,33 | 2,8 | 0,29 | 2,5 | ||||||||||

| 5 | 16,25 | 1,08 | 7,8 | 0,81 | 5,8 | 0,65 | 4,7 | 0,54 | 3,9 | 0,46 | 3,3 | 0,41 | 2,9 | 0,36 | 2,6 | 0,33 | 2,3 | 0,3 | 2,1 | 0,27 | 1,9 | ||||

| 6 | 19,5 | 0,98 | 6,0 | 0,78 | 4,8 | 0,65 | 4,0 | 0,56 | 3,4 | 0,49 | 3,0 | 0,43 | 2,7 | 0,39 | 2,4 | 0,35 | 2,2 | 0,33 | 2,0 | 0,30 | 1,8 | ||||

| 7 | 22,75 | 1,14 | 6,1 | 0,91 | 4,9 | 0,76 | 4,1 | 0,65 | 3,5 | 0,57 | 3,1 | 0,51 | 2,7 | 0,46 | 2,5 | 0,41 | 2,2 | 0,38 | 2,0 | 0,35 | 1,9 | 0,33 | 1,8 | ||

| 8 | 26 | 1,30 | 6,3 | 1,04 | 5,0 | 0,87 | 4,2 | 0,74 | 3,6 | 0,65 | 3,2 | 0,58 | 2,8 | 0,52 | 2,5 | 0,47 | 2,3 | 0,43 | 2,1 | 0,40 | 1,9 | 0,37 | 1,8 | ||

| 9 | 29,25 | 1,46 | 6,5 | 1,17 | 5,2 | 0,98 | 4,3 | 0,84 | 3,7 | 0,73 | 3,2 | 0,65 | 2,9 | 0,59 | 2,6 | 0,53 | 2,4 | 0,49 | 2,2 | 0,45 | 2,0 | 0,42 | 1,8 | ||

| 10 | 32,5 | 1,63 | 6,6 | 1,30 | 5,3 | 1,08 | 4,4 | 0,93 | 3,8 | 0,81 | 3,3 | 0,72 | 2,9 | 0,65 | 2,7 | 0,59 | 2,4 | 0,54 | 2,2 | 0,50 | 2,0 | 0,46 | 1,9 | ||

| 11 | 35,75 | 1,79 | 6,8 | 1,43 | 5,4 | 1,19 | 4,5 | 1,02 | 3,9 | 0,89 | 3,4 | 0,79 | 3,0 | 0,72 | 2,7 | 0,65 | 2,5 | 0,60 | 2,3 | 0,55 | 2,1 | 0,51 | 1,9 | ||

| 12 | 39 | 1,95 | 7,0 | 1,56 | 5,6 | 1,30 | 4,6 | 1,11 | 4,0 | 0,98 | 3,5 | 0,87 | 3,1 | 0,78 | 2,8 | 0,71 | 2,5 | 0,65 | 2,3 | 0,60 | 2,1 | 0,56 | 2,0 | ||

| 13 | 42,25 | 2,11 | 7,1 | 1,69 | 5,7 | 1,41 | 4,7 | 1,21 | 4,1 | 1,06 | 3,6 | 0,94 | 3,2 | 0,85 | 2,8 | 0,77 | 2,6 | 0,70 | 2,4 | 0,65 | 2,2 | 0,60 | 2,0 | ||

| 14 | 45,5 | 2,28 | 7,3 | 1,82 | 5,8 | 1,52 | 4,9 | 1,30 | 4,2 | 1,14 | 3,6 | 1,01 | 3,2 | 0,91 | 2,9 | 0,83 | 2,6 | 0,76 | 2,4 | 0,70 | 2,2 | 0,65 | 2,1 | ||

| 15 | 48,75 | 2,44 | 7,4 | 1,95 | 6,0 | 1,63 | 5,0 | 1,39 | 4,3 | 1,22 | 3,7 | 1,08 | 3,3 | 0,98 | 3,0 | 0,89 | 2,7 | 0,81 | 2,5 | 0,75 | 2,3 | 0,70 | 2,1 | ||

| 16 | 52 | 1,73 | 5,1 | 1,49 | 4,3 | 1,30 | 3,8 | 1,16 | 3,4 | 1,04 | 3,0 | 0,95 | 2,8 | 0,87 | 2,5 | 0,80 | 2,3 | 0,74 | 2,2 | ||||||

| 18 | 58,5 | 1,98 | 5,3 | 1,67 | 4,5 | 1,46 | 4,0 | 1,30 | 3,5 | 1,17 | 3,2 | 1,06 | 2,9 | 0,98 | 2,6 | 0,90 | 2,4 | 0,84 | 2,3 | ||||||

| 20 | 65 | 2,17 | 5,5 | 1,86 | 4,7 | 1,63 | 4,1 | 1,44 | 3,7 | 1,30 | 3,3 | 1,18 | 3,0 | 1,08 | 2,8 | 1,00 | 2,5 | 0,93 | 2,4 | ||||||

| 21 | 68,25 | 2,28 | 5,6 | 1,95 | 4,8 | 1,71 | 4,2 | 1,52 | 3,7 | 1,37 | 3,4 | 1,24 | 3,1 | 1,14 | 2,8 | 1,05 | 2,6 | 0,98 | 2,4 | ||||||

| 25 | 81,25 | ||||||||||||||||||||||||

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Gesamtnutzungs- jahre |

Gesamtver- zinsungssatz |

Monatliche Sätze z und k in Prozent vom Neuwert bei Vorhaltemonaten v von: | |||||||||||||||||||||

| 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k | z | k |

| 3 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||

| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||

| 5 | 16,25 | ||||||||||||||||||||||

| 6 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||

| 7 | 22,75 | 0,30 | 1,6 | ||||||||||||||||||||

| 8 | 26 | 0,35 | 1,7 | 0,33 | 1,6 | 0,31 | 1,5 | ||||||||||||||||

| 9 | 29,25 | 0,39 | 1,7 | 0,37 | 1,6 | 0,34 | 1,5 | 0,33 | 1,4 | 0,29 | 1,3 | ||||||||||||

| 10 | 32,5 | 0,43 | 1,8 | 0,41 | 1,7 | 0,38 | 1,6 | 0,36 | 1,5 | 0,33 | 1,3 | 0,30 | 1,2 | ||||||||||

| 11 | 35,75 | 0,48 | 1,8 | 0,45 | 1,7 | 0,42 | 1,6 | 0,40 | 1,5 | 0,36 | 1,4 | 0,33 | 1,2 | ||||||||||

| 12 | 39 | 0,52 | 1,9 | 0,49 | 1,7 | 0,46 | 1,6 | 0,43 | 1,5 | 0,39 | 1,4 | 0,35 | 1,3 | 0,33 | 1,2 | 0,30 | 1,1 | ||||||

| 13 | 42,25 | 0,56 | 1,9 | 0,53 | 1,8 | 0,50 | 1,7 | 0,47 | 1,6 | 0,42 | 1,4 | 0,38 | 1,3 | 0,35 | 1,2 | 0,33 | 1,1 | ||||||

| 14 | 45,5 | 0,61 | 1,9 | 0,57 | 1,8 | 0,54 | 1,7 | 0,51 | 1,6 | 0,46 | 1,5 | 0,41 | 1,3 | 0,38 | 1,2 | 0,35 | 1,1 | ||||||

| 15 | 48,75 | 0,65 | 2,0 | 0,61 | 1,9 | 0,57 | 1,8 | 0,54 | 1,7 | 0,49 | 1,5 | 0,44 | 1,4 | 0,41 | 1,2 | 0,38 | 1,1 | 0,35 | 1,1 | 0,33 | 1,0 | 0,30 | 0,9 |

| 16 | 52 |

0,69 | 2,0 | 0,65 | 1,9 | 0,61 | 1,8 | 0,58 | 1,7 | 0,52 | 1,5 | 0,47 | 1,4 | 0,43 | 1,3 | 0,40 | 1,2 | 0,37 | 1,1 | 0,35 | 1,0 | 0,33 | 1,0 |

| 18 | 58,5 |

0,78 | 2,1 | 0,76 | 2,0 | 0,69 | 1,9 | 0,65 | 1,8 | 0,59 | 1,6 | 0,53 | 1,4 | 0,49 | 1,3 | 0,45 | 1,2 | 0,42 | 1,1 | 0,39 | 1,1 | 0,37 | 1,0 |

| 20 | 65 |

0,87 | 2,2 | 0,81 | 2,1 | 0,76 | 1,9 | 0,72 | 1,8 | 0,65 | 1,7 | 0,59 | 1,5 | 0,54 | 1,4 | 0,50 | 1,3 | 0,46 | 1,2 | 0,43 | 1,1 | 0,41 | 1,0 |

| 21 | 68,25 | 0,91 | 2,2 | 0,85 | 2,1 | 0,80 | 2,0 | ||||||||||||||||

| 25 | 81,25 | 1,08 | 2,4 | 1,02 | 2,3 | 0,96 | 2,1 | 0,90 | 2,0 | 0,81 | 1,8 | 0,74 | 1,6 | 0,68 | 1,5 | 0,63 | 1,4 | 0,58 | 1,3 | 0,54 | 1,2 | 0,51 | 1,1 |

Die angegebenen monatlichen Beträge K sind entsprechend der Rundungsregeln im Abschnitt 3.7 zu runden.

7. Reparatur und Reparaturkosten

7.1 Reparaturkosten

Die Aufwendungen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Geräte sind ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtgerätekosten. Bedingt durch die hohe Beanspruchung im Baubetrieb, durch häufigen Wechsel des Einsatzortes, durch fehlenden Schutz gegen Witterungseinflüsse in allen Jahreszeiten und den Wechsel des Bedienungs- und Wartungspersonals liegen die Reparaturkosten bei Baugeräten deutlich über den Vergleichswerten stationärer Anlagen.

Die ÖBGL geht von gleichbleibenden Reparaturentgelten während der gesamten Nutzungsdauer aus, da nur die Verrechnung altersunabhängiger Durchschnittskosten praktikabel zu bewerkstelligen ist (vgl. Abschnitt 6.1).

7.2 Reparaturentgelt

Das Reparaturentgelt ist in der ÖBGL als Durchschnittswert über die gesamte Nutzungsdauer angegeben und zwar in Prozentsätzen vom mittleren Neuwert (r) sowie in €-Beträgen (R), jeweils bezogen auf ein Vorhaltemonat. Analog zur Berechnung der monatlichen A+V.-Beträge (siehe Abschnitt 6.3) errechnen sich die monatlichen Reparaturentgelte aus der Multiplikation des monatlichen Reparaturprozentsatzes mit dem je-weiligen mittleren Neuwert (R = r*M / 100).

Die in der ÖBGL angegebenen Sätze und Beträge für Reparaturkosten wurden auf Basis langjähriger Erfahrungen und Beobachtungen unter der Annahme mittelschwerer Betriebsbedingungen bei überwiegend normaler Arbeitszeit und angemessener Wartung und Pflege festgelegt.

Es gilt:

R = r * M [€/Monat] (4)

| R | monatlicher Reparaturkostenbetrag [€/Monat] |

| r | monatlicher Satz für Reparaturkosten in Prozent vom mittleren Neuwert. |

| M | Mittlerer Neuwert [€] |

Für Auf- und Abrundungen gilt Abschnitt 3.7 entsprechend.

7.3 Umfang des Reparaturentgelts

Die Reparaturen an einem Gerät im Sinne der angegebenen Sätze für das Reparaturentgelt umfassen:

- die für die Erhaltung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft erforderlichen Arbeiten (Lohnaufwand am Einsatzort sowie in eigenen und fremden Werkstätten);

- den für die Erhaltung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft erforderlichen Austausch von Teilen, schadhaften Aggregaten, Arbeitseinrichtungen, sonstigen Konstruktionsteilen und Materialien (Stoffaufwand, „Sonstiges“).

- die Kosten von Verschleißteilen und ihr mehrfach erforderlicher Ersatz, außer die Verschleißteile sind bei der jeweiligen Geräteart explizit als Verschleißteile angeführt

Die Reparaturkostensätze und –beträge umfassen nicht:

- Wartung und Pflege (z. B. Abschmieren, Reinigen von Verschmutzung durch Baustoffe und Boden, Filterwechsel, Ölwechsel, Einstellarbeiten, Nachregulierungen sowie die dazugehörigen Stoffkosten)

- Überprüfungen

- Einstellarbeiten und Nachregulierungen sowie die dazugehörigen Materialkosten

- Beseitigen von Verschmutzungen durch Baustoffe und Boden

- Beseitigung von Gewaltschäden

- Ersatz von Verschleißteilen, die bei der jeweiligen Geräteart unter „Verschleißteile“ angeführt sind (separate Verrechnung siehe Abschnitt 7.4).

7.4 Verschleißteile

Bestimmte Maschinenteile unterliegen selbst bei durchschnittlicher Maschinenbelastung einer erhöhten Abnutzung. Sie sind in der Regel nicht wirtschaftlich reparabel, sondern müssen je nach Abnutzungsgrad immer wieder ausgetauscht werden. Ihr Ersatz bzw. Ihre Aufarbeitung (z.B. Auftragsschweißungen) im Rahmen der Instandsetzung bzw. laufenden Instandhaltung ist nicht in den Reparaturkostensätzen enthalten.

In der der ÖBGL 2015 werden den jeweiligen Gerätegrößen typische Verschleißteile zugeordnet, auf die in der Regel immer eine erhöhte Abnutzung zutrifft.

Bei extremen Einsatzbedingungen können auch nicht als Verschleißteile angegebene Geräteteile, deren Austausch bei normaler Beanspruchung zur Instandsetzung gehören würde, einem über das Normale hinausgehenden Verschleiß ausgesetzt sein. Typische Beispiele sind u .a. Baggerzähne, Schneiden, Kreisel, Gehäuse von Sand-Wasser-Pumpen, Fräs- und Klappzähne.

8. Vorhaltekosten der Geräte

8.1 Berechnung der Gerätevorhaltekosten

Die Berechnung der Gerätevorhaltekosten erfolgt grundsätzlich monatlich entsprechend den monatlichen Beträgen für Abschreibung und Verzinsung sowie für Reparaturen.

Für die Umrechnung in kleinere Zeiteinheiten gilt:

1 Vorhaltemonat = 30 Kalendertage oder 170 Vorhaltestunden (Einschichtbetrieb)

Werden die Gerätevorhaltekosten ausnahmsweise nach Arbeitstagen ermittelt, so gelten anstelle der 30 Kalendertage 21 Arbeitstage = 170 Vorhaltestunden (Einschichtbetrieb).

8.2 Berechnung der Vorhaltekosten

Die Gerätevorhaltekosten setzen sich zusammen aus:

- Abschreibung und Verzinsung (Kapitaldienst)

- Reparaturkosten

Gesamtvorhaltekosten = Vorhaltezeit * Vorhaltekosten / Zeiteinheit

Vorhaltekosten je Kalendertag = 1/30 des Monatsbetrages

Vorhaltekosten je Arbeitstag = 1/21 des Monatsbetrages

Vorhaltekosten je Vorhaltestunde = 1/170 des Monatsbetrages

8.3 Geräteüberstunden

Geräteüberstunden sind die über Vorhaltestunden gemäß 8.1 hinaus anfallenden Betriebsstunden im Monatsschnitt.

Für jede Geräteüberstunde sind grundsätzlich die Kosten in voller Höhe einer normalen Vorhaltestunde anzusetzen. Die Änderung des Verzinsungsanteiles infolge einer Verringerung der Nutzungsdauer ist im Allgemeinen vernachlässigbar, da die Zahl der Geräteüberstunden im Verhältnis zu den gesamten Vorhaltestunden üblicherweise gering ist. Ist bei Überstunden größeren Umfangs oder bei Schichtbetrieb ausnahmsweise der verringerte Anteil am Zinsaufwand zu berücksichtigen, können hierfür die in der Tabelle 3 angegebenen Werte herangezogen werden.

Für gewisse Geräte und Einrichtungen werden keine Geräteüberstunden berechnet. Z. B. Baustelleneinrichtung (z. B. Unterkünfte, Container), Baustromverteiler, Transformatoren, Rohrleitungen für die Luftversorgung und Wasserver- und -entsorgung, Behälter, Armaturen, Gerüste und Schalungen, Mess- und Prüfgeräte.

8.4 Vorhaltekosten für Stillliegezeiten

Für Stillliegezeiten sind ab Beginn der 2. Woche abgeminderte Anteile für Abschreibung und Verzinsung sowie Reparaturen anzusetzen. Wurde keine Vereinbarung über die Höhe der Vergütung von Stillliegezeiten getroffen, sind 75 % der Abschreibungs- und Verzinsungskosten sowie 25 % der Reparaturkosten zu vergüten.

9. Gesamtgerätekosten

Außer den Gerätevorhaltekosten (siehe Abschnitt 8) entstehen durch Gerätebesitz und Geräteeinsatz weitere zusätzliche, spezifische Kosten für:

- Bedienung

- Betriebs- und Schmierstoffe

- Wartung und Pflege

- Versicherungen und Steuern (z.B. für KFZ)

- Auf- und Abbau (Montage, Demontage)

- Verladungen, Transporte

- Überprüfungen

- Einlagerungen

- Einsatzbedingte Gerätesonderausstattungen (z.B. GPS, Windmesser, Extensometer)

- anteilige allgemeine Geschäftskosten und Unternehmerwagnisse

10. Zeitwert von Baugeräten

Bestimmend für den Zeitwert sind mittlerer Neuwert, Gerätealter, Nutzungsjahre und Gerätezustand.

Der Zeitwert dient als Richtgröße beim Verkauf eines Gerätes, bei „Sale-and-lease-back-Vereinbarungen“, für die Bewertung innerhalb von Arbeitsgemeinschaften, bei Vermietungen und Versicherungen für den Fall, dass das Gerät während der Mietzeit bzw. Bauzeit untergeht.

Ein Zusammenhang zwischen Zeitwert, kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung oder steuerlicher Abschreibung besteht nicht.

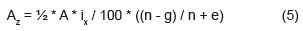

Für den Zeitwert Mz von Baugeräten gilt:

| Mz | Zeitwert [ε] |

| M | Mittlerer Neuwert [ε] |

| iy | Erzeugerpreisindex für Baumaschinen im Jahr x der Anschaffung, bezogen auf 2014 = 100 (vgl. Tabelle 1) |

| n | Nutzungsdauer in Jahren |

| g | Gerätealter in Jahren |

| e | Koeffi zient für den technischen Zustand |

| e = | 1,0 neuwertig |

0,9 sehr gut |

|

0,8 gut |

|

0,7 befriedigend |

|

0,6 ausreichend |

|

0,5 mangelhaft, bedingt betriebsbereit |

|

0,3 mangelhaft, nicht betriebsbereit, jedoch reparatur- fähig |

Für g ≥ n gilt: (n - g) / n = 0

Bezogen auf die Preisbasis 2014 kann für den Index ix zurück- liegender Jahre in die Formel (5) eingesetzt werden.

Bei Mengengeräten (z.B. Holzschalungsträger, Schalungsmaterial) ist das Gerätealter in der Regel nicht ermittelbar. In diesem Fall sind 60 % des Neuwertes als Richtwert für die Zeitwertbestimmung heranzuziehen.

11. Einstufung, Interpolation und Bewertungen

11.1 Einstufung

Die Geräte sind grundsätzlich nach ihrer einstufungsrelevanten Kenngröße einzustufen.

Liegt die Kenngröße des einzustufenden Gerätes zwischen zwei angegebenen Werten, so ist das einzustufende Gerät zu interpolieren. Die Nummer des jeweiligen Gerätes wird mit der tatsächlichen Kenngröße gebildet.

Beispiel:

| C.0.10 | Turmdrehkran mit Laufkatzausleger |

| C.0.10.0090 | Turmdrehkran mit Laufkatzausleger und 90 tm Nennlastmoment (als Kenngrößen sind in der Tabelle 80 tm und 100 tm aufgeführt) |

Aus Platzgründen sind die möglichen Gerätegrößen für Zusatzausrüstungen und Zusatzgeräte durch einen Platzhalter (*) angegeben. Bei der Einstufung ist dieser durch die konkret zutreffende Gerätegröße zu ersetzen.

Beispiel:

| C.0.10.0080 | Turmdrehkran mit Laufkatzausleger und 80 tm Nennlastmoment |

| C.0.1*.**** | Zusatzausrüstung: SPS-Steuerung an Stelle Schützensteuerung |

| C.0.10.0080-AD | SPS-Steuerung an Stelle Schützensteuerung für Turmdrehkran mit Laufkatzausleger und 80 tm Nennlastmoment |

| C.0.10.0100-AD | wie vor, jedoch für …100 tm Nennlastmoment |

11.2 Interpolation

Liegt das Gerät mit seiner Kenngröße zwischen zwei aufgeführten Werten benachbarter Gerätegrößen, so kann der mittlere Neuwert mit hinreichender Genauigkeit nach folgender Beziehung interpoliert werden:

M = M1 + (M2 – M1) * (P – P1) / (P2 – P1) [€] (6)

| M | gesuchter mittlerer Neuwert des zu bewertenden Gerätes |

| P | Kenngröße des zu bewertenden Gerätes |

| P1 | Kenngröße der benachbarten kleineren Gerätegröße |

| M1 | Mittlerer Neuwert der benachbarten kleineren Gerätegröße |

| P2 | Kenngröße der benachbarten größeren Gerätegröße |

| M2 | Mittlerer Neuwert der benachbarten größeren Gerätegröße. |

Anstelle der mittleren Neuwerte M1 und M2 können auch die monatlichen Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge K1 und K2 oder die monatlichen Reparaturkostenbeträge R1 und R2 eingesetzt werden, um unmittelbar K bzw. R, d. h. den monatlichen Abschreibungs- und Verzinsungsbetrag bzw. das monatliche Reparaturentgelt des einzustufenden Geräts zu erhalten.

11.3 Sonderfälle bei der Einstufung

Sind bei einer Geräteart ausnahmsweise zwei einstufungsrelevante Kenngrößen maßgeblich, führt eine Interpolation nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung der zweiten Kenngröße zu sinnvollen Ergebnissen. In diesem Fall ist daher keine EDV-unterstützte Einstufung möglich.

Sind für eine Geräteart von/bis-Werte als Kenngröße angegeben und liegt die Kenngröße des einzustufenden Gerätes innerhalb eines bestimmten von/bis-Bereiches, so ist das Gerät mit dieser Gerätegröße einzustufen (keine Interpolation).

Sofern in einer Tabelle anstelle einer Kenngröße eine fortlaufende Nummerierung angeführt ist, wird ein Gerät in der zutreffenden Geräteart mit dem Listen-Neuwert unter Berücksichtigung des Erzeugerpreisindex für Baumaschinen eingestuft (vgl. auch Abschnitt 11.4). Auch in diesem Fall ist keine Interpolation zulässig.

11.4 Extrapolation

Liegt das zu bewertende Gerät mit seiner Kenngröße max. 20% unter der niedrigsten oder über der höchsten aufgeführten Kenngröße, so ist zu extrapolieren. Hierzu ist Formel (6) sinngemäß heranzuziehen, wobei als Variablen die mittleren Neuwerte bzw. Kenngrößen der beiden kleinsten oder der beiden größten in der Tabelle aufgelisteten Gerätegrößen einzusetzen sind.

Für größere Abweichungen siehe Abschnitt 11.5, Formel (7).

Bei zwei Kenngrößen kann (unter Berücksichtigung der diesbezüglich im Abschnitt 11.1 gemachten Einschränkungen) sinngemäß verfahren werden.

11.5 Bewertung in Sonderfällen (Einstufung nach Neuwert)

Bei größerem Abstand der Kenngröße oder wenn die Einstufung des Gerätes nach den angeführten Gerätearten nicht möglich ist, weil keine Tabellenwerte vorgegeben sind, so ist der Neuwert – unter Verwendung der Nutzungsjahre, der Vorhaltemonate, des Abschreibungs- und Verzinsungssatzes sowie des Reparaturentgeltes für die genannte oder eine ähnliche Geräteart – als Grundlage für die Bewertung heranzuziehen.

Für die Neuwertermittlung gelten – analog zur Preisbasis gemäß Abschnitt 5.1 – grundsätzlich die Händlerpreislisten des Jahres 2014. Steht für ein bestimmtes Gerät keine Preisliste 2014 zur Verfügung, so ist die dem Jahr 2014 nächstgelegene Liste (mit einem zumindest in den technischen Hauptmerkmalen gleichwertigen Gerät) heranzuziehen.

Der mittlere Neuwert eines Gerätes ist mit der Formel M0 = Mx / Ix * 100 auf die Preisbasis dieser Baugeräteliste umzurechnen.

Für die Neuwertermittlung gelten - analog zur Preisbasis gemäß Abschnitt 5.1 - grundsätzlich die Händlerpreislisten des Jahres 2014. Steht für ein bestimmtes Gerät keine Preisliste 2014 zur Verfügung, so ist die dem Jahr 2014 nächstgelegene Liste (mit einem zumindest in den technischen Hauptmerkmalen gleichwertigen Gerät) heranzuziehen.

Der mittlere Neuwert eines Gerätes ist mit folgender Formel auf die Preisbasis dieser Baugeräteliste umzurechnen.

M = Mx * 100 / ix (7)

| M | theoretischer mittlerer Neuwert, Preisbasis 2014 |

| Mx | Neuwert im Jahre x (z.B. Herstellungsjahr) |

| ix | Erzeugerpreisindex für Baumaschinen im Jahre x bezogen auf 2014 = 100 (vgl. Tabelle 1) |

11.6 Bewertung auslaufender Gerätearten

Für Geräte, welche in der ÖBGL 2009 enthalten waren, je doch

in der vorliegenden Ausgabe nicht mehr aufgelistet sind, kann

hilfsweise der mittlere Neuwert der alten Liste mit dem Erzeugerpreisindex

für Baumaschinen von der Preisbasis 2000 auf

die Preisbasis 2014 umgerechnet werden. Der Faktor für die

Umrechnung ÖBGL 2009 / ÖBGL 2015 beträgt 1,123.

12. BAUGERÄTELISTE und EDV

Seit der Einführung der Datenbanklösung ist den Erfordernissen

der automatisierten Datenverarbeitung in der ÖBGL 2015

sowohl bei der Systematik als auch durch Angabe sog. EDV-Kurzbezeichnungen

wie folgt Rechnung getragen worden:

- Numerierung und Kennzeichnung aller Gerätegrößen, Zusatzgeräte und Zusatzausrüstungen einschließlich Änderungen der Standardausrüstung (Werterhöhungen, Wertminderungen) mit insgesamt 10 Stellen.

- Vorgegebene Kurzbezeichnungen für jede Geräteart, für jede Zusatzausrüstung und für jedes Zusatzgerät, die als Kurztext in die Datenverarbeitungsanlagen eingespeichert werden können mit max. 20 Stellen.

Die EDV-Kurzbezeichnungen stehen in Großbuchstaben unmittelbar unter den ausgedruckten Bezeichnungen der vierstelligen Gerätearten sowie unter den Texten der Zusatzausrüstungen und Zusatzgeräte.